USA gegen die Welt: Der Handelskrieg von Trump erklärt

USA gegen die Welt: Wie Trumps Handelskriege entstehen, warum Europa keine Chance hat – und was hinter der China-Fixierung seines wichtigsten Beraters steckt.

Der globale Handelskrieg von Trump nimmt immer klarere Konturen an. Er folgt dabei einem Muster, das vor allem einem Ziel dient: maximale Kontrolle über internationale Wirtschaftsströme – selbst auf Kosten der eigenen Verbündeten. So auch jüngst wieder: Die EU bot den USA einen „Zero-for-Zero“-Deal an – gegenseitiger Verzicht auf Zölle für Industrieprodukte. Trump wies das als „very very bad“ zurück und verwies darauf, dass Europa kaum US-Autos kauft, „wie Japan“. Wer diese Reaktion nicht versteht, kennt Peter Navarro nicht.

Generiert durch KI (Unterstützt durch GROK)

Harvard-Abschluss, Abschottung im Kopf

Navarro war einer der wenigen Ökonomen, die Trump in seiner ersten Amtszeit wirklich beeinflussten – und das bis heute tun. Navarro hat einen Harvard-Abschluss, gilt aber unter Fachkollegen als ideologischer Außenseiter. Sein Weltbild ist simpel: Internationaler Handel ist kein Gewinn für beide Seiten, sondern ein Nullsummenspiel. Wenn ein Land exportiert, verliert das andere.

Klassische Ökonomie sieht das anders: Länder spezialisieren sich auf das, was sie gut können, und handeln miteinander – beide Seiten gewinnen. Das zeigt sich besonders im globalen Tech-Sektor: Ein Smartphone besteht aus Ideen aus Kalifornien, einem Chip, der in den USA entworfen wurde, mit Maschinen aus den Niederlanden in Taiwan produziert wird und in China mit allen anderen Komponenten montiert wird – und steht am Ende in New Yorker Geschäften. Jedes Land steuert sein spezifisches Element bei, und am Ende steht ein gutes Produkt zu einem bestmöglichen Preis.

Für Navarro ist das kein effizientes System, sondern Abhängigkeit. Und jede Abhängigkeit ist aus seiner Sicht eine Bedrohung. Deshalb will er die Lieferketten zurückholen – koste es, was es wolle. Seine Lösung: Zölle. Nicht als Druckmittel, sondern als Brechstange. Sein Ziel ist es, Produktion zurück in die USA zu zwingen. Und weil das mit Argumenten schwer zu rechtfertigen ist, hat sich Navarro sogar ein eigenes Alter Ego erfunden: "Ron Vara" – ein fiktiver Wirtschaftsexperte, der ihn in seinen eigenen Büchern zitiert. Kein Scherz.

Die Fabrik-Jobs kommen nicht zurück

Das zentrale Problem: Die Jobs, die Navarro zurückholen will, gibt es so nicht mehr. Das zeigt nicht nur der technische Fortschritt, sondern auch die Realität der Industriearbeit heute. In einem Interview wurde Howard Lutnick, Handelsminister unter Trump, direkt damit konfrontiert:

LUTNICK: Die Armee von Millionen und Abermillionen von Menschen, die kleine Schrauben in iPhones drehen – das wird nach Amerika zurückkommen.

REPORTER: Wenn Ihre große Vision darin besteht, Ohio in eine Niedriglohn-iPhone-Schraubenfabrik zu verwandeln, dann wird es Zeit, Ihre Wirtschaftsideen zu aktualisieren.

Die Ironie liegt auch darin, dass Lutnick als CEO von Cantor Fitzgerald unter anderem Unternehmensanleihen in China an mittelständische Unternehmen vergeben hat, die „kleine Schrauben“ in Geräte verbaut haben, die in die USA verkauft wurden.

Der Schlagabtausch bringt es auf den Punkt: Navarro verkauft Nostalgie als Strategie. Doch die Welt hat sich verändert. Selbst wenn man Produktion zurückholt, wird sie automatisiert. Die Roboter machen den Job, nicht die Menschen. Lutnick hat dies selbst in einem Interview bestätigt. Selbst wenn also die Fabriken wieder in die USA zurückkommen: Amerikanische Arbeiter werden nicht beschäftigt – und können sich die Produkte aus den Fabriken nicht leisten.

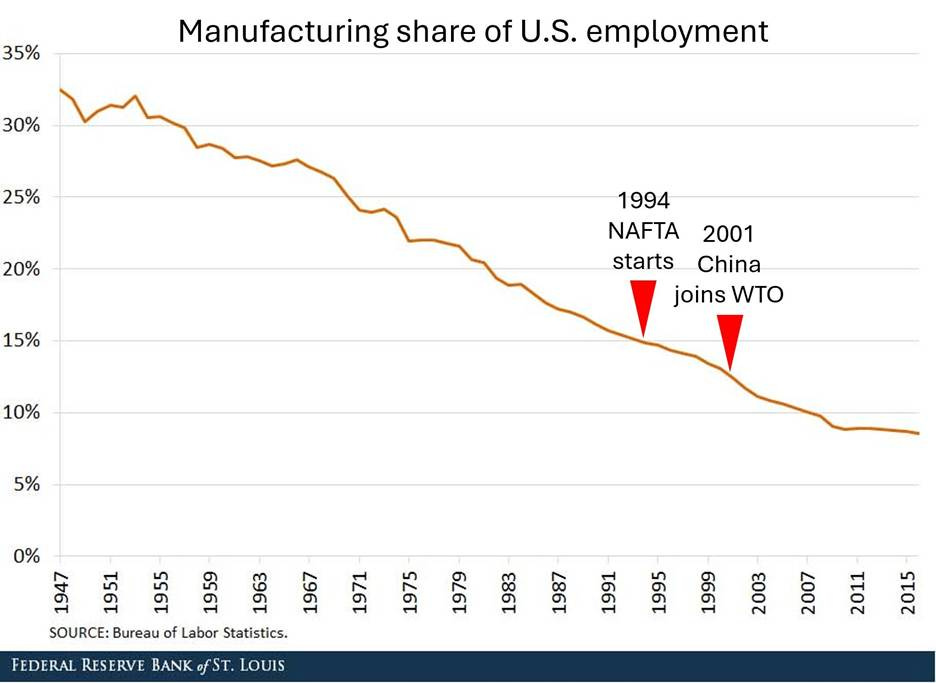

Ein Blick auf die Zahlen entlarvt Navarros Grundannahme endgültig. Der Anteil von Industriearbeit in den USA sinkt nicht erst seit China der WTO beigetreten ist. Schon seit Mitte der 1950ern zeigt die Kurve steil nach unten. China, dessen Öffnungspolitik 1978 begann, und NAFTA markieren keine Brüche, sondern Beschleunigungen eines Trends, der längst im Gang war – getrieben von Automatisierung, Effizienz und Strukturwandel.

Deshalb ist auch das EU-Angebot zum Scheitern verurteilt. Es zielt auf ökonomische Rationalität – Trump und Navarro aber folgen einer politischen Logik. Sie sehen Handel nicht als Mittel zum Wohlstand, sondern als Kampf ums Überleben. Und in diesem Kampf ist jedes Entgegenkommen Schwäche.

Das Angebot der EU ist in den Augen von Trump ein Zeichen von Schwäche. Er akzeptiert aber keine schwachen Verhandlungsgegner. Um in den Augen von Trump akzeptiert zu werden, muss dieser eine starke Position einnehmen.

„Death by China“ prägt Trumps Agenda

Peter Navarro sieht in China den Ursprung fast aller wirtschaftlichen Probleme der USA. Seine Bücher – darunter Death by China – warnen vor einem „bösartigen Wirtschaftskrieg“, den China gegen den Westen führe. Für ihn ist China nicht nur ein ökonomischer Rivale, sondern eine existentielle Bedrohung.

Diese Fixierung hat politische Folgen: Jede Zusammenarbeit mit China wird als Verrat an den USA gewertet. Unternehmen, die in China produzieren, gelten als unsolidarisch. Auch deshalb sind für Navarro nicht nur Handelsdefizite ein Problem, sondern jede Form von Kooperation. Das erklärt seine kompromisslose Haltung gegenüber multilateralen Deals – und seine Unterstützung für Handelskriege.

Wenn dir dieser Artikel gefällt, würde ich mich über Deine Unterstützung freuen. Du kannst diesen Blog abonieren:

Order mich mit einem Kaffee unterstützen:

De-Globalisierung als politisches Ziel

So erklärt sich, warum Trump selbst scheinbar gute Deals ablehnt: Weil er sie nicht will. Was Navarro vorschwebt, ist nicht bessere Globalisierung – sondern De-Globalisierung. Möglichst wenig Handel, möglichst viel Kontrolle, möglichst viel Produktion im Inland – und sei es durch Roboter, auf Kosten von Effizienz, Partnerschaften und Konsumenten.

Für Europa und für alle anderen Länder heißt das: Solange Navarro und seine Ideen in Trumps Umfeld dominieren, ist jedes Entgegenkommen vergeblich. Auch Chinas Entscheidung, US-Zölle zu spiegeln, folgt dieser Logik: Nicht als Versuch des Ausgleichs – sondern als Zeichen, dass man sich auf einen Systemkonflikt einstellt. Denn diese Politik basiert nicht auf ökonomischer Vernunft, sondern auf tiefem Misstrauen – und dem Glauben, dass nur der gewinnt, der dem anderen nichts gönnt.