Apple beweist: Trump-Zölle gegen China schaden USA

Apple leidet unter Trump-Zöllen gegen China: Hohe Kosten, Inflation in den USA. China trifft es ebenfalls – von Exportverlusten bis zu neuen Strategien.

Apple beweist eindrucksvoll, dass Trump-Zölle gegen China auch die USA schaden. Am sogenannten „Liberation Day“ hat US-Präsident Donald Trump neue „reziproke“ Zölle verkündet, die die Handelsbeziehungen zwischen den USA und mehreren Ländern nachhaltig beeinflussen. Besonders im Fokus steht China, das nicht nur von den direkten Zöllen auf seine Exporte in die USA betroffen ist, sondern auch von den Zöllen auf Einfuhren aus den ASEAN-Staaten und Mexiko. Diese Länder spielen eine zentrale Rolle in Chinas Exportstrategie, da rund ein Drittel der chinesischen Exporte in diese Regionen gehen, die dann zu einem hohen Prozentsatz in die USA weitergeleitet werden. Die neuen Zollsätze betragen für Vietnam 46 %, für die Philippinen 17 %, für Thailand 36 % und für Indonesien 32 %. Dieser Schritt stellt Chinas Wirtschaft vor neue Herausforderungen.

Generiert durch KI (Unterstützt durch DALL-E3)

Apples Zollkrise: US-Unternehmen leiden

Wie stark US-Unternehmen betroffen sind, zeigt das Beispiel Apple. Ein in China hergestelltes iPhone wird bei der Einfuhr in die USA mit 65 % Zoll belegt, was zu erheblichen Mehrkosten führt. Eine Produktionsverlagerung nach Vietnam würde einen Zollsatz von 46 % bedeuten, während es in Indien, wo Apple bereits Fertigungslinien betreibt, 27 % wären. Brad Setser, ehemaliger Berater des US-Handelsbeauftragten, beschreibt die Situation mit den Worten: „Apple importiert Telefone aus China für 400 bis 450 US-Dollar pro Stück – und es ist unklar, ob die Produktion in Indien ausreicht, um einen Zoll von 25 % statt 50 % oder mehr zu zahlen

Die hohen Zölle wirken sich direkt auf die Inflation in den USA aus, da Apple die gestiegenen Kosten nicht vollständig absorbieren kann und gezwungen ist, die Preise für die Verbraucher anzuheben. Dies führt dazu, dass der Konsum sinkt, während gleichzeitig die Margen des Unternehmens unter Druck geraten. Da nicht alle Preissteigerungen an die Kunden weitergegeben werden können, sinken die Verkaufszahlen in den USA. Eine Produktionsverlagerung ist jedoch schwierig, da Vietnam und Indien ebenfalls mit hohen Zöllen belegt sind. Eine vollständige Fertigung in den USA wäre zudem äußerst zeitaufwendig und teuer. Experten gehen davon aus, dass eine begrenzte Produktion dort fünf bis zehn Jahre benötigen würde, während eine vollständige Produktionsverlagerung aufgrund fehlender Lieferketten, hoher Lohnkosten und mangelnder Fachkräfte mindestens 15 Jahre dauern würde.

Hinzu kommt, dass die Produktion in den USA aufgrund der hohen Löhne kaum kostengünstiger wäre als in China. Gleichzeitig sieht sich Apple auf dem chinesischen Markt mit einem deutlichen Absatzrückgang konfrontiert. Im Jahr 2024 brachen die iPhone-Verkäufe dort um 25 % ein. Das Unternehmen reagierte mit Rabatten, die jedoch die Profitabilität weiter verringern. Dieses Beispiel zeigt, dass die Zölle nicht nur die US-Verbraucher durch steigende Preise belasten, sondern auch ein führendes amerikanisches Unternehmen wie Apple unter erheblichen wirtschaftlichen Druck setzen.

Zolleffekte: Erste Analysen für USA und China

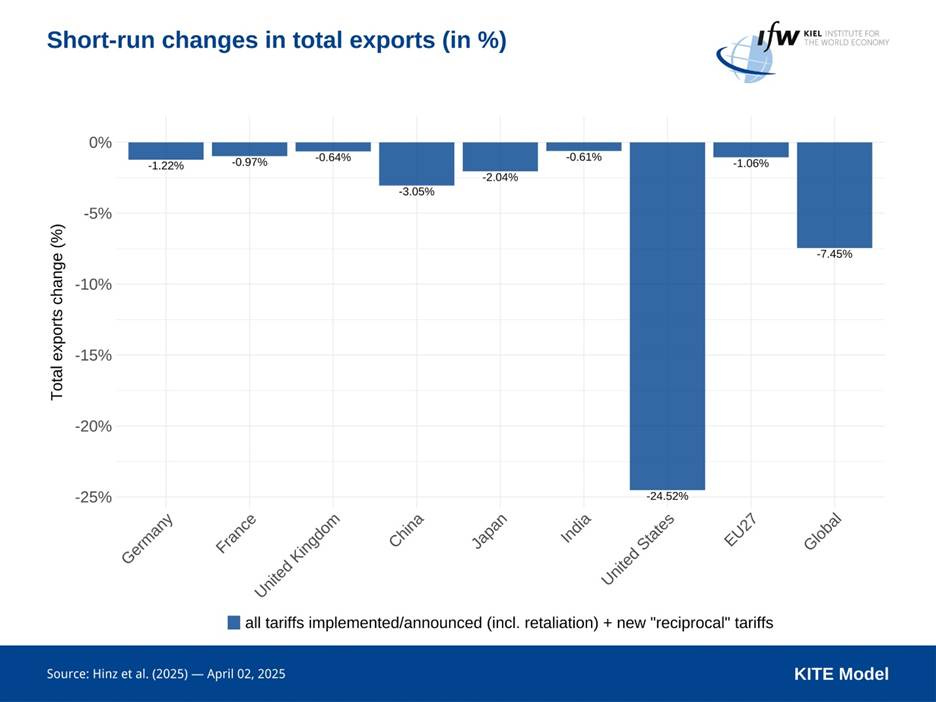

Vorläufige Berechnungen einiger Think Tanks zeigen, wie stark die Belastungen sind. Das KITE-Modell des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) schätzt, dass die Produktion in China um 0,83 % und in den USA um 1,92 % sinkt. Während die Preise in China um 2,97 % fallen, steigen sie in den USA um 9,12 %. Besonders drastisch ist der Rückgang der Exporte: Chinas Exporte gehen um 3,05 % zurück, während die der USA sogar um 24,52 %.

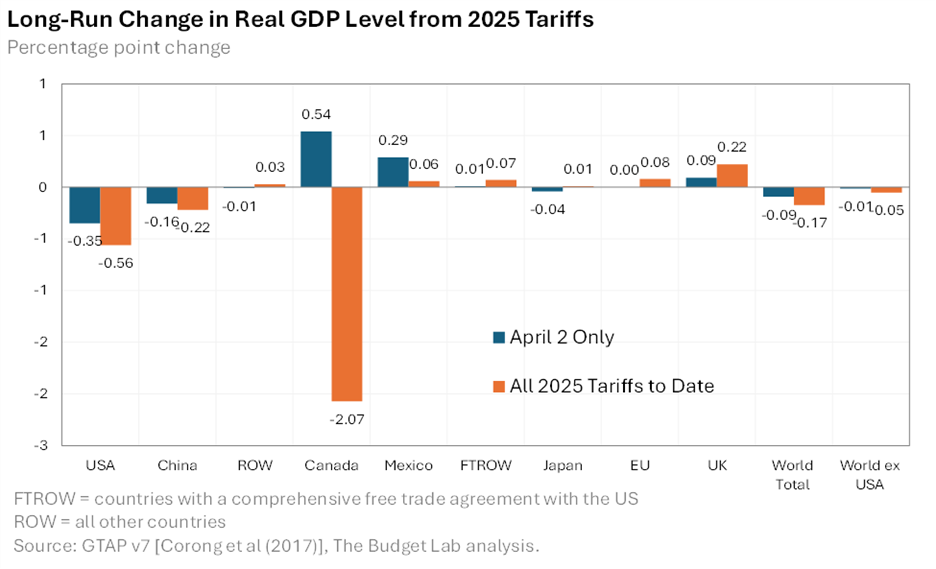

Das Budget Lab der Yale University prognostiziert zudem einen Rückgang des BIP-Wachstums um 0,16 % für China und 0,35 % für die USA. Gleichzeitig führen die Zölle zu einem Anstieg der durchschnittlichen effektiven Zollrate um knapp 20 Prozentpunkte. Dadurch verteuern sich die Verbraucherpreise in den USA kurzfristig um 2,3 %, was einem Kaufkraftverlust von 3.800 US-Dollar (ca. 3.600 Euro) pro Haushalt im Jahr 2024 entspricht – vorausgesetzt, die Federal Reserve reagiert nicht.

China nutzt ASEAN und Mexiko für USA-Exporte

Ein erheblicher Teil der chinesischen Exporte in die USA gelangt nicht direkt dorthin, sondern über Zwischenstationen wie die ASEAN-Staaten und Mexiko. Diese Länder fungieren als Produktions- und Weiterverarbeitungsstandorte, bevor die Waren schließlich in die USA exportiert werden. Dies lässt sich gut in den Handelszahlen nachvollziehen: Während China 16,4 % seiner Exporte in die ASEAN-Staaten und 14,7 % in die USA liefert, gehen nur 2,4 % direkt nach Mexiko. Insgesamt erreichen direkt oder indirekt ein Drittel der chinesischen Exporte die USA.

Gleichzeitig ist Mexiko der größte Handelspartner der USA. Seine Bedeutung liegt vor allem darin, dass es ein zentraler Produktionsstandort für die amerikanische Automobilindustrie ist. Chinesische Autoteile werden in Mexiko verbaut und anschließend in fertigen Fahrzeugen zollfrei in die USA exportiert – ermöglicht durch das bestehende Freihandelsabkommen zwischen beiden Ländern. Obwohl die USA am Mittwoch neue Zölle angekündigt haben, bleiben Importe aus Mexiko davon unberührt. Allerdings hat Mexiko selbst hohe Zölle auf chinesische Waren eingeführt. Unklar ist, ob diese zusätzlich zu den neuen US-Zöllen auf chinesische Autoteile anfallen, die in Mexiko verbaut werden. Sollte eine solche Kumulierung stattfinden, würden amerikanische Autohersteller mit erheblichen Preissteigerungen konfrontiert.

Wenn dir dieser Artikel gefällt, würde ich mich über Deine Unterstützung freuen. Du kannst diesen Blog abonieren:

Order mich mit einem Kaffee unterstützen:

Erste Reaktion aus China: Drohgebärden ohne Taten

Anders als früher hat China auf Trumps Ankündigung keine sofortigen Gegenmaßnahmen angekündigt, auch wenn es die Zoelle „entschieden“ ablehnt. Die Finanzmärkte zeigten sich zunächst nervös. Der Hang Seng Index in Hongkong eröffnete mit einem Minus von 564 Punkten, schloss jedoch bei einem Rückgang von 352,72 Punkten, was einem Verlust von 1,52 % entspricht. Der Shanghai Composite Index fiel um 0,24 % (minus 8,12 Punkte), der Shenzhen Composite Index um 1,10 % (minus 22,20 Punkte). Diese Reaktionen erscheinen moderat, was darauf hindeutet, dass die Märkte die Zölle nicht als unmittelbare Katastrophe für China werten. Der Yuan hingegen wertete ab, was die Unsicherheit widerspiegelt. Diese Abwertung macht chinesische Exporte günstiger, wodurch die Wirkung der Zölle abgemildert wird – eine mögliche langfristige Strategie Chinas.

China reagiert: Strategien gegen Zölle

Angesichts der Zölle muss China neue Wege finden, um den wirtschaftlichen Druck zu bewältigen. Li Wei, Professor für Internationale Beziehungen an der Renmin-Universität in Peking, schlägt vor, dass China sich mit anderen Ländern verbündet: „China braucht so viele Freunde wie möglich, um in der Rivalität mit den USA zu bestehen.“

Doch China macht sich derzeit eher weniger Freunde. Ein Manöver, das übt, wie Taiwan isoliert werden kann, Spannungen im Südchinesischen Meer, die Positionierung als Partner Russlands sowie die Bildung einer neuen „Achse des Bösen“ mit Iran, Nordkorea und Russland verschärfen die Lage. Hinzu kommt, dass China seine Überproduktion – etwa in den Bereichen Stahl, Solarpaneele und Elektroautos – auf internationale Märkte lenkt, um die schwache Binnenkonjunktur auszugleichen, was zu Konflikten mit Handelspartnern führt.

Ein weiterer Ansatz ist die Stärkung der Binnenwirtschaft. Im Vorgriff auf den „Liberation Day“ schrieb Caixin: „China soll den Konsum ankurbeln, um die Auswirkungen der US-Zölle abzufedern.“ Der Ökonom Michael Pettis unterstreicht diesen Ansatz: „Chinas übermäßige Abhängigkeit von Exporten war schon immer eine Schwäche. Zölle wie diese erzwingen eine Entscheidung – entweder China setzt weiter auf Exporte und riskiert mehr Gegenwehr, oder es verlagert den Fokus endlich auf den Binnenkonsum.“

China braucht neue Optionen gegen Zölle

Trumps Zölle setzen China unter Druck, doch die unmittelbaren Reaktionen der Finanzmärkte deuten darauf hin, dass die Auswirkungen nicht apokalyptisch sind. Dennoch sind die langfristigen Folgen – insbesondere durch die Störung der Handelsketten über ASEAN und Mexiko – erheblich. China steht vor der Herausforderung, diplomatische Brücken zu bauen und die eigene Binnenwirtschaft zu stärken. Dafür gibt es bereits Anzeichen: Trotz aller gegenseitiger Animositäten nimmt China die lange ruhenden Verhandlungen mit Südkorea und Japan über ein Freihandelsabkommen wieder auf. In den kommenden Wochen wird Vietnam eine Schlüsselrolle bei der Annäherung zwischen China und Europa spielen. Mehrere europäische Vertreter, darunter Spaniens Premierminister Pedro Sánchez, EU-Handelskommissar Maros Sefcovic, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der französische Präsident Emmanuel Macron, besuchen Vietnam. Zudem wird Chinas Präsident Xi Jinping am 14. April zu Gesprächen in Hanoi erwartet. Diese Treffen bieten die Gelegenheit für eine Annäherung zwischen der EU und China vor dem Hintergrund der neuen Zölle.